基于 “双新” 与 “双导向” 的产教融合实训基地建设实施方案(2025-2029 年)

一、方案总则

(一)背景与政策依据

在职业教育支撑新质生产力发展、服务中国式现代化建设的战略背景下,2025 年国家新专业标准与第二期 “双高计划”(以下简称 “双新”)的协同落地,为产教融合实训基地建设划定了核心方向。2025 年国家新专业标准首次将 “实训基地场景真实性”“数字化实训覆盖率” 纳入专业建设刚性指标,明确要求实践教学学时占比不低于 60%;第二期 “双高计划” 更是将 “建设产教融合实训基地” 列为 “金基地” 建设核心任务,提出 “资源整合、场景再造、技术赋能、制度保障” 的四维建设路径,将基地建设成效作为专业群考核验收的关键观测点。

当前职业教育实训基地建设仍面临结构性矛盾:一是资源碎片化,75% 的院校校内外实训基地缺乏统筹规划,设备重复购置率达 40%,资源利用率不足 60%;二是场景脱节化,仅 30% 的实训基地能模拟企业真实生产环境,60% 的实训项目停留在基础操作层面,与产业技术迭代存在 2-3 年滞后;三是技术浅层化,5G+、人工智能等数字技术在实训基地的应用率不足 25%,且多停留在演示层面,未形成 “数字实训 — 真实岗位” 的能力传导链条;四是机制僵化,仅 20% 的基地建立校企协同运营与成本分担机制,难以实现可持续发展。这些问题直接导致实训教学与岗位需求 “最后一公里” 断层,无法满足高素质技术技能人才培养要求。

本方案依据《教育强国建设规划纲要(2024—2035 年)》《中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2025—2029 年)》《职业院校实训基地建设管理办法》等政策文件,紧扣 “双新” 标准与学习成果导向(OBE)、工作过程导向(以下简称 “双导向”)理念,构建 “资源整合 — 场景创新 — 技术赋能 — 制度保障” 的闭环体系,推动实训基地从 “教学辅助场所” 升级为 “产教融合育人载体”。

(二)总体目标

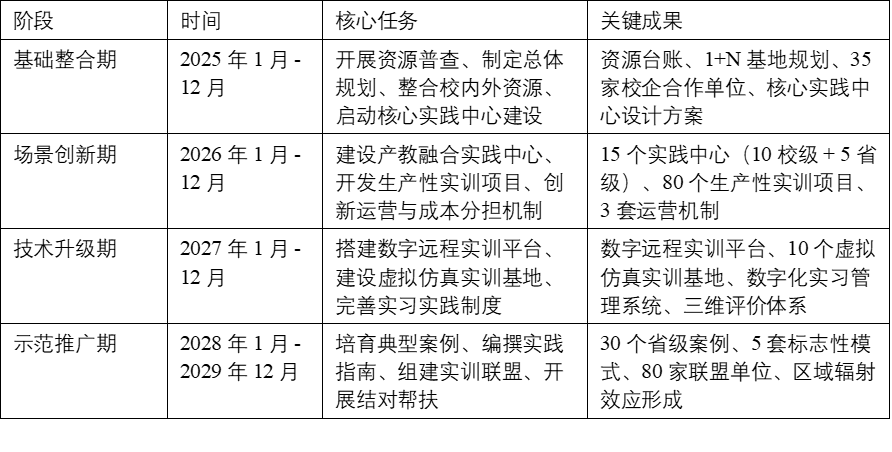

2025-2029 年,通过 “基础整合 — 场景创新 — 技术升级 — 机制完善” 四阶段推进,实现产教融合实训基地建设质效跃升:

资源整合成效显著:建成 “1 个核心实践中心 + N 个特色实训站点” 的基地体系,整合园区、企业、学校资源超 500 项,实训设备共享率提升至 85%,资源利用率提高 40%,形成 3 套可复制的资源统筹模式。

场景建设深度适配:打造 20 个 “场景真实、开放共享” 的产教融合实践中心,其中国家级 5 个、省级 10 个,开发典型生产性实训项目 150 个,覆盖区域重点产业链核心岗位,学生实训与岗位需求匹配度达 90% 以上。

数字赋能全面突破:建成 “数字远程实训平台 + 虚拟仿真实训基地” 的数字化实训体系,5G+、人工智能等技术在实训教学中的应用率达 100%,虚拟仿真项目覆盖 80% 的高危、高端、高频岗位,实训教学数字化管理覆盖率达 100%。

制度体系健全高效:建立 “校企协同运营、成本合理分担、质量动态评价” 的长效机制,学生实习实践制度完善率达 100%,企业参与基地建设的深度与广度显著提升,年服务区域企业技术培训超 5000 人次。

示范辐射效应凸显:培育 30 个国家级实训基地建设典型案例,牵头组建区域产教融合实训联盟,辐射带动 50 所以上院校深化实训改革,形成 “基地育人、产业赋能” 的良性生态。

(三)基本原则

政策对标与产业适配:严格对接 “双新” 对实训基地的刚性要求,围绕区域重点产业链核心岗位,精准规划基地功能与实训项目,确保基地建设与产业发展同频共振。

双导向引领与实践驱动:以 OBE 理念逆向设计实训目标与成果评价标准,以工作过程导向重构实训场景与项目体系,实现 “实训内容 — 岗位能力 — 学生成果” 的有效传导。

资源整合与开放共享:打破校地、校企资源壁垒,构建 “政府统筹、学校主导、企业参与” 的资源整合机制,推动实训基地向区域院校、企业开放共享,提升资源利用效能。

技术赋能与动态优化:依托数字技术推动实训基地转型升级,建立 “产业技术监测 — 实训内容更新 — 管理机制迭代” 的动态调整机制,确保基地建设始终紧跟产业发展步伐。

二、核心概念与融合逻辑

(一)核心概念界定

“双新” 政策框架:指 2025 年国家新专业标准与第二期 “双高计划” 构成的政策体系。前者明确实训基地的功能定位、设备标准与实践学时要求,为基地建设提供 “刚性标尺”;后者聚焦基地资源整合、场景创新与技术赋能,提出 “产教融合实践中心”“数字化实训平台” 等建设要求,形成 “标准引领 — 实践推进 — 考核保障” 的完整链条。

“双导向” 理念内涵:学习成果导向(OBE)以学生最终岗位胜任力产出为核心,要求逆向设计实训目标、项目内容与评价标准,确保实训成果可量化、可检验;工作过程导向以企业真实生产流程为蓝本,将实训场景拆解为 “岗位任务 — 技能模块 — 生产项目”,实现 “做中学、学中做” 的理实一体化教学,两者共同构成实训基地建设的方法论核心。

产教融合实训基地范畴:指整合校地、校企资源,兼具 “教学实训、生产服务、技术研发、社会培训” 功能的综合性育人载体,通过真实场景模拟、生产项目驱动、数字技术赋能,实现职业教育与产业发展的深度融合,是培养 “双师型” 教师与高素质技术技能人才的核心阵地。

(二)多维融合逻辑框架

构建 “政策 — 理念 — 资源 — 技术 — 制度” 五维融合体系,为产教融合实训基地建设提供系统性支撑:

政策锚定方向:将 “双新” 要求转化为可量化指标,如实训设备达标率、生产性实训项目占比、数字化实训覆盖率等,确保基地建设不偏离国家战略方向。

理念引领设计:以 “双导向” 为桥梁,建立 “产业需求 — 岗位能力 — 实训目标 — 项目内容 — 评价标准” 的逆向设计机制,破解实训与岗位需求脱节难题。

资源夯实基础:通过整合园区政策资源、企业设备技术资源、学校师资课程资源,构建 “多元投入、共建共享” 的资源保障体系,解决基地建设资源不足问题。

技术强化效能:运用 5G+、人工智能、虚拟仿真等技术,打造 “虚实结合、远程协同” 的实训模式,突破时空限制与高危、高端岗位实训瓶颈。

制度保障长效:建立校企协同运营、成本分担、质量评价等机制,确保基地建设可持续、实训教学高质量、服务产业有实效。

三、主要任务与实施路径(2025-2029 年)

(一)统筹资源整合,构建基地体系(2025 年重点推进)

资源普查与规划工程

2025 年 3-6 月:开展 “校地校企资源普查”,梳理区域内产业园区政策资源、企业设备技术资源、学校现有实训资源,建立 “资源台账”,明确可整合资源类型、数量与对接方式。

2025 年 7-9 月:制定《产教融合实训基地建设总体规划》,构建“1+N” 基地体系,“1 个核心实践中心” 聚焦区域主导产业,整合优质资源打造综合性实训载体;“N个特色实训站点” 依托企业车间、园区平台,建设专项技能实训场所,实现 “核心辐射、特色互补”。

2025 年 10-12 月:出台《资源整合管理办法》,明确资源整合的责任主体、流程标准与利益分配机制,与 20 家龙头企业、5 个产业园区签订资源共享协议,启动核心实践中心土地规划与设计。

校内外基地统筹工程

2025 年 7-12 月:对现有校内实训基地进行升级改造,淘汰落后设备30%,新增符合 2025 年国家新专业标准的实训设备 200 台(套),实现设备达标率 100%;与 15 家企业共建校外实训站点,明确实训岗位、指导师资与安全保障要求,形成 “校内实训打基础、校外实训强技能” 的协同格局。

(二)打造真实场景,开发实训项目(2025-2026 年重点推进)

产教融合实践中心建设工程

2025 年 10-2026 年 6 月:联合区域龙头企业共建 10 个校级产教融合实践中心,每个中心按 “企业真实车间” 标准设计,配备与生产一线同步的设备设施,引入企业生产流程与管理规范,实现 “场景真实化、流程标准化”。

2026 年 7-12 月:遴选 5 个基础较好的校级实践中心升级为省级中心,对接产业前沿增设技术创新工位与生产性实训区域,每个中心开发 20 个以上典型生产性实训项目,引入企业真实订单开展实训教学,实现 “实训即生产、产品即成果”。

生产性实训项目开发工程

2025 年 10-2026 年 3 月:实施 “双导向实训项目开发行动”,组织校企联合团队对接企业核心岗位需求,按 “工作过程导向” 拆解实训任务,按 “OBE 理念” 设计实训目标与评价标准,形成《生产性实训项目开发指南》。

2026 年 4-12 月:开发 80 个典型生产性实训项目,覆盖智能制造、现代服务、医药卫生等重点领域,每个项目配套 “任务书 + 指导书 + 评价表”,建立项目动态更新机制,确保每年更新率不低于 20%。

运营与成本分担机制创新工程

2026 年 1-6 月:出台《产教融合实践中心运营管理办法》,建立 “校企共管、利益共享” 的运营机制,成立由学校、企业代表组成的运营委员会,负责中心日常管理与决策;创新成本分担模式,设备投入按 “学校 60%、企业 40%” 比例分担,运营成本从实训收入、社会培训、技术服务等收益中列支,确保中心可持续运营。

2026 年 7-12 月:开展运营成效评估,优化成本分担比例与收益分配机制,对运营良好的实践中心给予经费奖励,推动中心向区域院校、企业开放共享,年开放服务时长不低于 2000 小时。

(三)强化技术赋能,建设数字实训体系(2026-2027 年重点推进)

数字远程实训平台建设工程

2026 年 3-9 月:联合科技企业搭建数字远程实训平台,集成 “远程操控、实时互动、数据监测” 功能,对接 10 个企业生产车间与 5 个省级实践中心,实现 “异地实训、同步指导”,解决企业实训岗位不足、学生分散实训管理难等问题。

2026 年 10-2027 年 3 月:开发平台核心功能模块,包括 “双导向实训管理系统”(实训目标设定、过程追踪、成果评价)、“资源共享库”(实训视频、虚拟课件、企业案例)、“数据分析中心”(实训数据统计、质量评估、改进建议),确保平台功能适配实训教学需求。

2027 年 4-12 月:开展平台试运行与优化,组织教师、学生、企业导师开展操作培训,实现平台使用率 100%;与 20 所省内外院校签订平台共享协议,推动优质实训资源跨区域共享。

虚拟仿真实训基地建设工程

2026 年 7-2027 年 6 月:投入 800 万元建设 10 个虚拟仿真实训基地,重点覆盖高危(如化工生产、电力运维)、高端(如工业机器人运维、航空维修)、高频(如电子商务运营、酒店管理)岗位,开发 50 个虚拟仿真实训项目,实现 “零风险、高仿真、反复练”。

2027 年 7-12 月:制定《虚拟仿真实训项目开发标准》,规范项目设计、开发、验收流程;开展虚拟仿真教学应用培训,确保 100% 的专业课教师能熟练运用虚拟仿真资源开展教学,学生虚拟实训学时占实践教学总学时比例达 30%。

(四)完善制度保障,强化过程管理(2027-2028 年重点推进)

学生实习实践制度完善工程

2027 年 1-6 月:修订《学生实习实践管理办法》,明确实习实践的目标要求、流程规范、安全保障与考核评价,将 OBE 理念融入实习目标设计,按工作过程导向细化实习任务,形成 “目标 — 任务 — 评价” 闭环。

2027 年 7-12 月:建立 “实习实践数字化管理平台”,实现学生实习申请、过程记录、导师指导、考核评价全流程线上化,实时追踪学生实习动态,确保实习质量可监控、可追溯。

实践教学质量评价机制创新工程

2027 年 3-9 月:构建 “三维评价” 体系,由学校(40%)、企业(30%)、学生(30%)共同参与评价,学校侧重教学目标达成度,企业侧重岗位能力适配性,学生侧重实训体验与收获,制定《实践教学质量评价指标体系》,量化实训项目质量、教师指导水平、学生成果等核心指标。

2027 年 10-2028 年 6 月:开发 “质量评价数字化系统”,实现评价数据自动采集、分析与反馈,每学期生成《实践教学质量分析报告》,针对问题提出改进措施,形成 “评价 — 反馈 — 改进” 的持续优化闭环。

2028 年 7-12 月:开展实践教学质量专项提升行动,对评价不达标的实训项目限期整改,对优秀项目给予推广与奖励,确保实践教学质量稳步提升。

(五)打造示范品牌,深化成果推广(2028-2029 年重点推进)

典型案例培育工程

2028 年 1-6 月:制定《产教融合实训基地典型案例遴选标准》,从资源整合、场景建设、技术赋能、制度创新等维度遴选 60 个校级案例,邀请国家级专家指导优化 30 个重点案例,形成 “资源整合型”“技术赋能型”“校企协同型” 等 5 套标志性模式。

2028 年 7-12 月:编撰《产教融合实训基地建设实践指南》,制作系列教学视频、操作手册与案例解析,开发标准化培训课程包,为区域院校提供可复制、可推广的实践经验。

区域辐射推广工程

2029 年 1-6 月:牵头组建 “区域产教融合实训联盟”,吸纳 50 所以上院校、30 家以上龙头企业加入,举办 “全国职业教育产教融合实训基地建设研讨会”,展示基地建设成果与典型模式,发布《区域产教融合实训基地建设白皮书》。

2029 年 7-12 月:实施 “结对帮扶计划”,组织优秀基地建设团队、技术骨干对口支援 50 所薄弱院校,提供基地规划、项目开发、技术应用等服务;推动联盟内资源共享、师资互派、项目共建,带动区域实训基地建设水平整体提升。

四、保障措施

(一)组织保障

成立由院校主要领导牵头的产教融合实训基地建设领导小组,成员包括党委、教务、实训管理、财务部门负责人及行业企业代表,负责统筹规划与重大决策;设立专项办公室,配备 10 名专职人员(含 3 名技术专员、2 名企业联络员),负责任务落实、资源协调与日常管理。建立 “周调度、月通报、季评估、年考核” 制度,每周跟踪建设进度,每月通报任务完成情况,每季度开展专项评估,每年进行综合考核,考核结果与系部负责人绩效直接挂钩。

(二)资源保障

经费保障:2025-2029 年统筹资金 5500 万元,其中 “双高计划” 专项经费 2200 万元、地方财政配套 1800 万元、企业投入 1200 万元、院校自筹 300 万元。经费按 “资源整合(20%)、基地建设(40%)、技术开发(25%)、制度保障与推广(15%)” 分配,实行专款专用、项目管理与年度审计,确保资金使用规范高效。

人才保障:建立 “实训基地建设专家库”,吸纳 120 名职教专家、企业技术大师、数字技术人才,提供基地规划、项目开发、技术应用等专业支持;每年选派 50 名实训教师赴企业实践,提升 “双师” 素养;引进 10 名企业技术骨干担任基地专职指导教师,强化实践教学指导能力。

技术保障:与 5 家以上科技企业、职教研究机构建立长期合作关系,组建技术攻关团队,负责数字实训平台、虚拟仿真项目的开发与维护,确保技术应用始终紧跟产业发展步伐;建设 “数字实训技术实验室”,配备先进的开发设备与测试环境,为技术创新提供支撑。

(三)考核评价

制定《产教融合实训基地建设考核评价办法》,构建 “定量 + 定性”“过程 + 结果” 的综合评价体系。定量指标(60%)包括实训设备达标率、生产性实训项目占比、数字化实训覆盖率、学生实训满意度、企业服务人次等;定性指标(40%)涵盖资源整合成效、场景真实度、技术创新度、制度完善性、辐射带动效应等。实行 “月度过程考核 + 年度综合评价 + 期满成效评估”,考核优秀的基地给予经费倾斜与挂牌表彰;对建设滞后、成效不佳的基地限期整改,整改无效的取消建设资格。引入第三方机构开展年度独立评估,确保考核公平公正,结果向社会公开,接受监督。

五、实施进度表

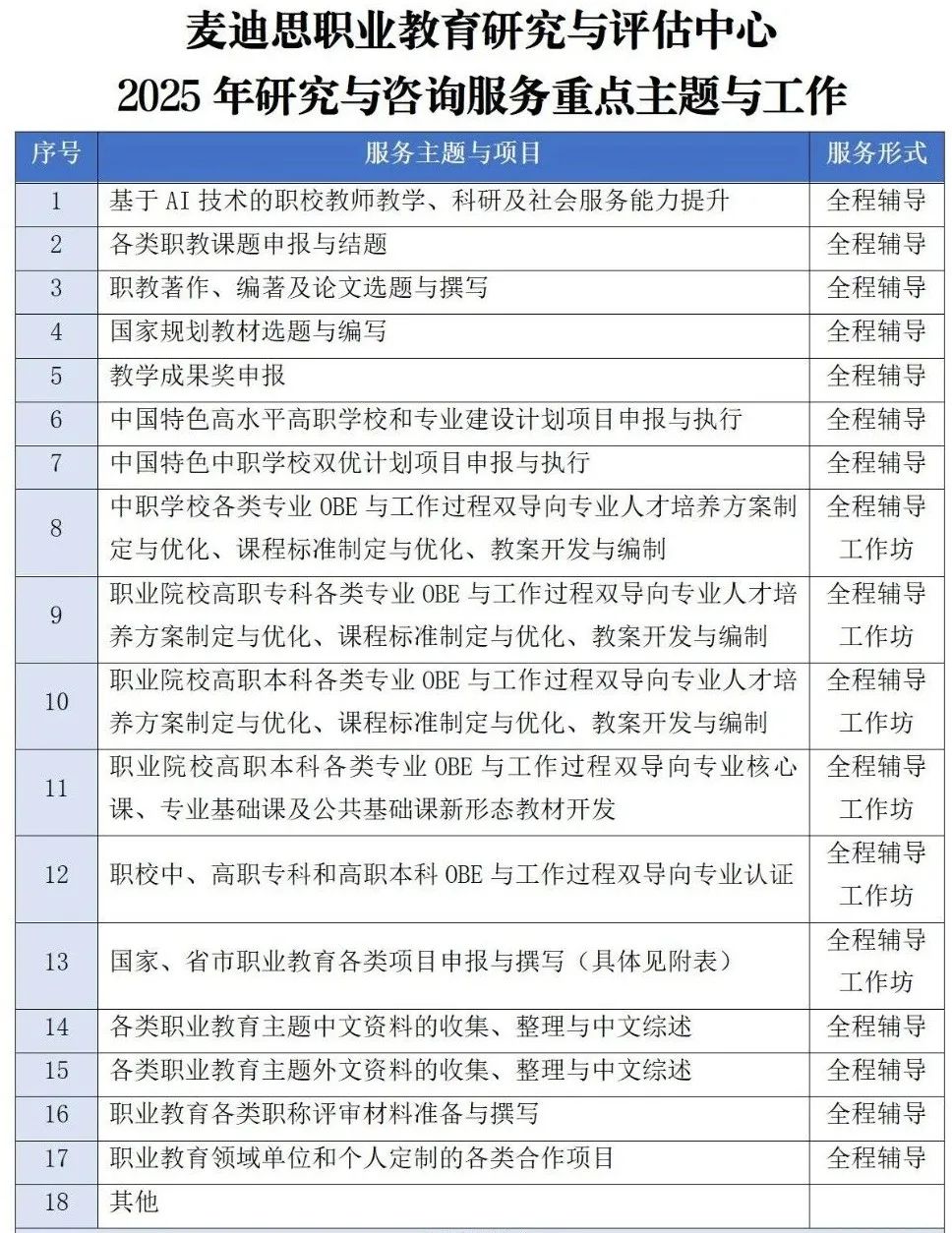

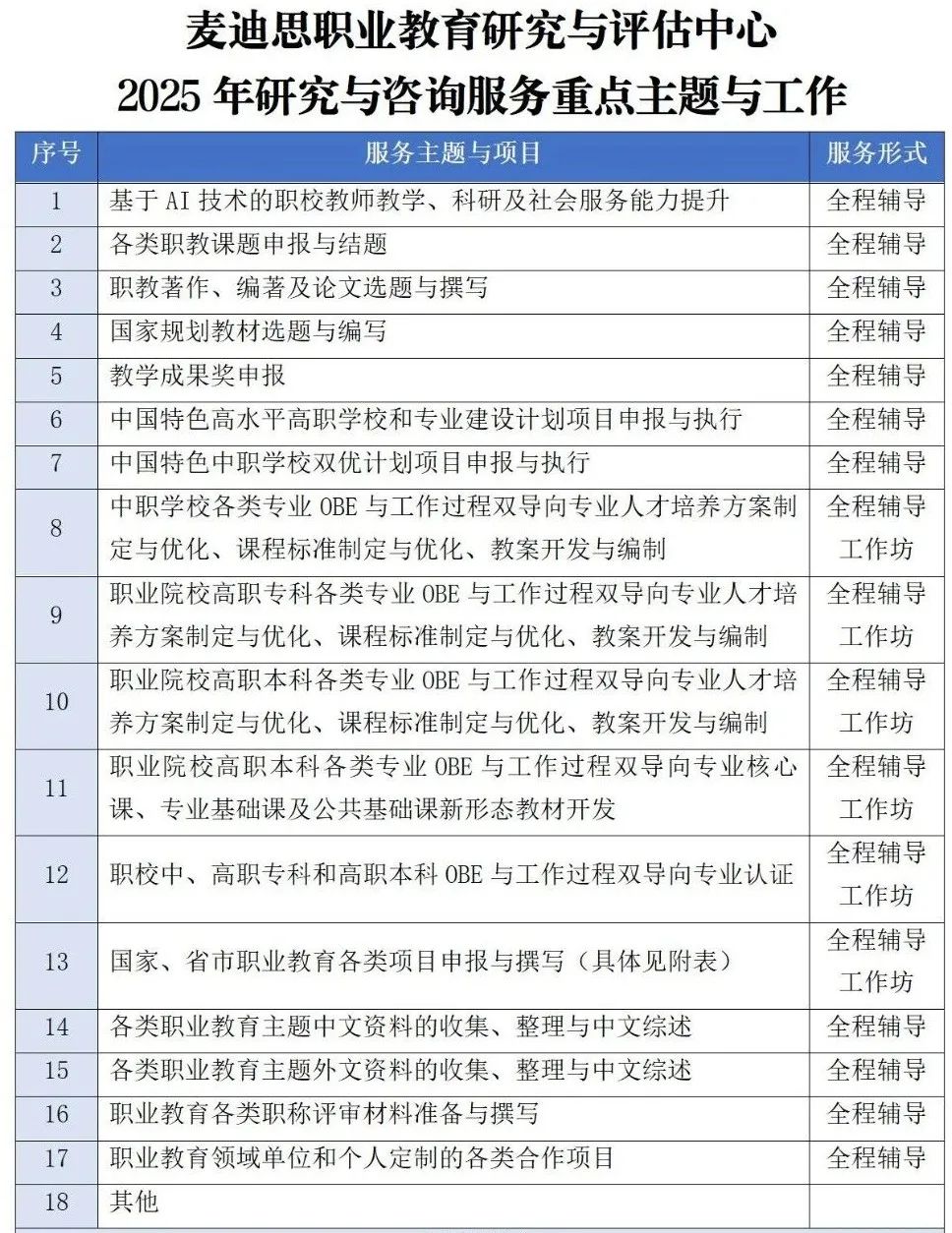

重磅消息!第二期双高计划改革任务实施和国规教材建设参考新书推荐!