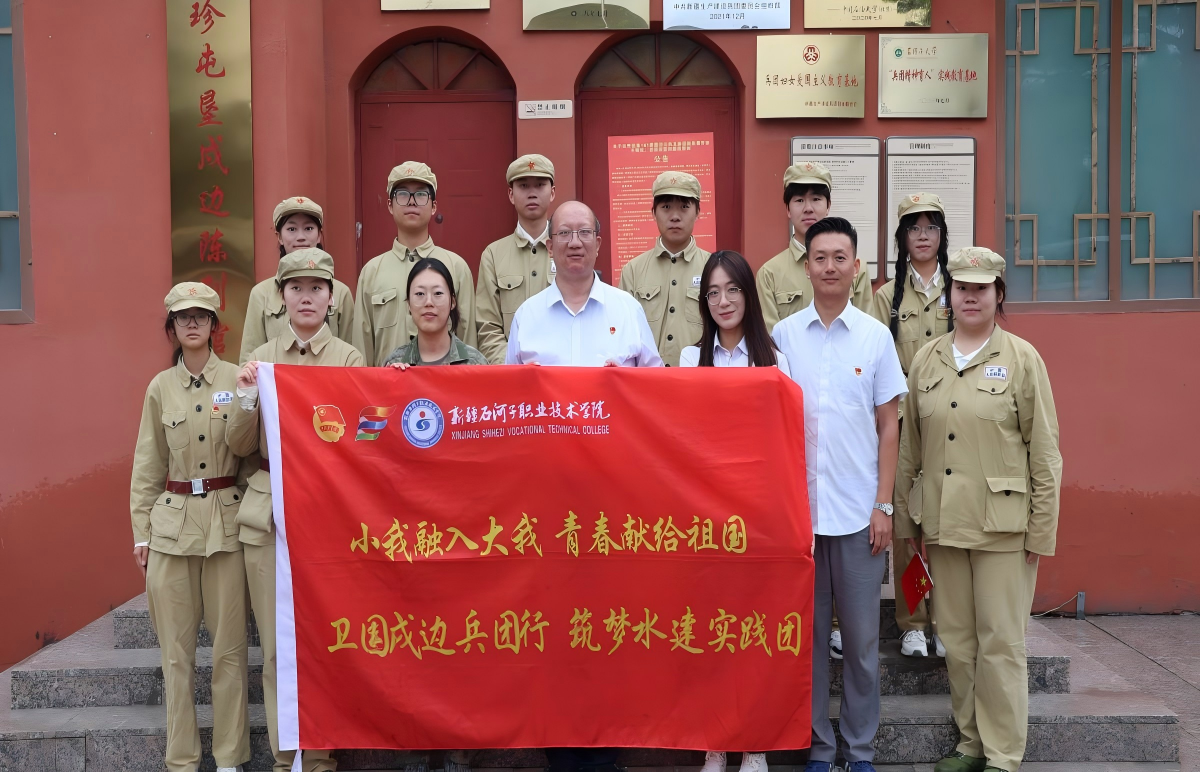

(黎丽 杨慧 王梦迪报道)2025年7月10日—12日,新疆石河子职业技术学院“卫国戍边兵团行—筑梦水建”实践团的青年学子们,以一场深入边疆的实践教育,诠释着新时代青年对文化使命的理解与担当。他们在小白杨哨所聆听戍边故事,在魏德友老人的巡边路追寻信仰足迹,将兵团精神的火种播撒在青春心田,让思政课在实践中焕发新的生命力。

在陈列馆里读懂信仰的重量(郭同贺,现代农业技术专业学生)

在孙龙珍屯垦戍边陈列馆,一支锈迹斑斑的老式步枪让我驻足良久。讲解员说,这是孙龙珍烈士牺牲时紧握的武器。1969年,她在与入侵者的斗争中永远倒在了巴尔鲁克山下,年仅29岁。如今,一届届孙龙珍民兵班女战士们接过她的接力棒,继续履行着屯垦戍边的使命,用实际行动传承兵团精神。

触摸着步枪冰冷的枪管,我仿佛看到那个风雪交加的清晨,看到孙龙珍冲向入侵者时的决绝背影。那一刻,“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神不再是书本上的文字,而是变成了可触可感的生命力量。

小白杨的精神在血脉里生长(李天宇,建筑工程技术专业学生)

“一棵小白杨,长在哨所旁……”小白杨哨所的歌声里,阳光透过叶隙洒落。体验巡逻路时,哨所特殊的地理环境让我们感慨颇深。“每天4趟,风雪无阻”班长指着铁丝网说,“那后面是外国,多走一步,祖国就多一分安稳。”班长指着那棵1982年由战士从家乡带来的白杨树:“当初是细苗,现在十几米高了。”

触摸着白杨树,树干虽树皮裂开却透着倔强挺拔,像极了守边战士。一位战士的话点醒了我:“小白杨精神就是扎根在哪,就把哪当家。”此刻终于明白,长辈们洒满血汗的土地,正是我们要用知识建设的家园。小白杨的根扎在土里,戍边人的根扎在祖国心里,是青春与土地的对话。

接过那面永不褪色的红旗(陈双双,水利工程专业学生)

当我跪在萨尔布拉克草原的界碑前,用棉布细细擦拭碑上“中国”二字时,指腹触到石头的冰凉,心中却涌起滚烫的热流。60年来,魏德友老人放牧巡边,在173号界碑边防线巡视行程20多万公里,相当于绕赤道5圈,被称为边境线上的“活界碑”。7月11日,我们实践团在魏德友老人的带领下,举行升旗仪式。看着五星红旗在旷野中升起,听着国歌声被风吹向远方,我忽然懂得:界碑不仅是一块石头,更是一种信仰的象征——就像魏德友老人说的,“守好这块碑,就是守住了咱中国人的根”。

在魏德友戍边事迹展览馆,泛黄的巡边记录本、磨损的羊皮大衣、布满划痕的望远镜……,无声诉说着魏德友夫妇“一生守边防”的赤子情怀。老人的二女儿魏萍也接过父亲手中的“接力棒”,成为新一代戍边人,用实际行动诠释了兵团精神的代际传承。

这让我明白:兵团精神不是博物馆里的陈列,而是流淌在血脉中的基因。我们水利专业的学生,将来要做的就是把水渠修到戈壁深处,把绿洲建在边境线上——这就是我们这代人对兵团精神的传承,对青年人使命的担当。

把青春的答卷写在边疆大地上

学校党委书记史文革说,“三堂融合”育人体系的构建,正是希望石职学子在理论课堂里筑牢信仰之基,在第二课堂里涵养家国情怀,在实践课堂里践行使命担当。这次“卫国戍边兵团行”,就是要让青年学子在与历史对话中理解兵团精神的内涵,在与英雄交流中明确青年一代的责任。

返程那天,同学们自发在车厢里开了场“微团课”,每个人都讲了自己的收获。有人说要把小白杨的故事编成校园剧,有人说要组建“兵团精神宣讲团”,还有人说要报名参加“西部计划”。这些朴素的想法,透着最真挚的情感——青年一代对兵团精神的理解,从来都不是抽象的,而是具体的、实践的。

从孙龙珍到魏德友,从兵团老兵到时代新人,当05后在界碑前敬礼,兵团精神的火种已在新的血脉中燃烧。这份“行走的思政答卷”,不仅是石职学子对青春的承诺,更是新时代青年对祖国的告白——以青春之我、奋斗之我,在边疆大地上续写兵团精神的新篇章。